多機能トイレ・バリアフリートイレとは?

多機能トイレやバリアフリートイレとは、障がいのある方や高齢者、介助が必要な方々のために設計された、利用しやすいトイレのことです。通常のトイレよりも広く、様々な補助機能が備えられているのが特徴です。

なぜバリアフリートイレが必要なのか?

身体障がいや視覚障がい、発達障がいなどをお持ちの方にとって、一般的なトイレの利用は困難、あるいは不可能なこともあります。

バリアフリートイレは、すべての人が安心して快適にトイレを利用できるように設計されています。これは単なる設備の問題ではなく、「自立」「公平性」「尊厳の保持」を実現するための大切なステップです。

バリアフリートイレの整備は、障がいのある方が日常生活をスムーズに過ごすための権利の保障とも言えます。

多機能トイレからバリアフリートイレへ:名称変更の背景

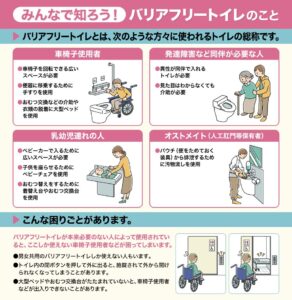

国土交通省からのバリアフリートイレのチラシ

かつて「多機能トイレ」と呼ばれていたこれらの設備は、高齢者や車いす利用者、障がいのある方などを主な対象として設計されてきました。

しかし、実際には健常者が気軽に使用するケースも多く、本来の利用目的とずれてしまうことが問題となっています。

そのため、近年では「多機能トイレ」ではなく、「バリアフリートイレ」という名称に変更する施設が増えています。これにより、利用者に向けて誰のための設備なのかを明確に伝えることが目的です。

とはいえ、名称の変更だけでは不十分です。本当に重要なのは、一般の方々の理解と配慮です。

ある調査では、約90%の車いすユーザーがトイレの順番待ちを経験しており、中にはオムツ交換台が出しっぱなしで入り口をふさぎ、入れなかったという声もありました。

より良いインフラと意識改革の必要性

TOTOのバリアフリートイレ

日本をはじめ、各国でバリアフリートイレの設置は進んでいますが、まだまだ設置場所の偏りや不足が目立ちます。

駅やショッピングモール、公園、観光地など、すべての公共スペースにおいてバリアフリートイレの普及が必要です。

また、現在すでにある設備を本当に必要な人が使えるように保つことも大切です。

車いす利用者や障がいのある方以外の方は、可能な限りバリアフリートイレの利用を控えるよう心がけましょう。

お子さん連れでやむを得ず利用する際も、オムツ交換台を元の位置に戻すなど、次に使う人への配慮を忘れずに。

すべての人が自由に移動できる社会へ

バリアフリートイレの整備は、利便性の向上ではなく、すべての人が等しく生活できる社会を目指すための一歩です。

障がいの有無に関わらず、誰もが自由に外出し、安心してトイレを利用できる――そんな社会を目指して、私たち一人ひとりができることから始めてみませんか?

「使わないことも、ひとつの思いやり。」

より公平でインクルーシブな未来を一緒に作っていきましょう。

必要なトイレがすぐ見つかる!「トイレ情報共有マップ」アプリ

バリアフリートイレや多機能トイレを探している方におすすめ!

「トイレ情報共有マップ」アプリを使えば、あなたにぴったりのトイレを簡単に検索できます。

- フィルター機能で条件を絞ってトイレを探せる

- 駅、商業施設、観光地など、幅広い場所に対応

- 情報を共有することで、他の利用者の役にも立てます

今すぐアプリをダウンロードして、もっと安心なお出かけを!

ダウンロード⬇️

コメント