「べらぼう」というタイトルに込められた思い

2025年の大河ドラマのような壮大なスケールではありません。

戦にも出ないし、天下も取らない。ただ、人と本と文化を信じ続け、命の最後までクリエイティブに闘った一人の男の物語です。

そのべらぼうな人生は、今の時代だからこそ共感を呼ぶのではないでしょうか。

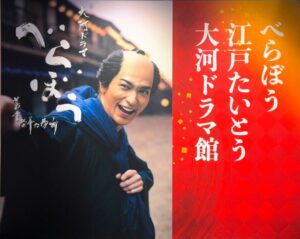

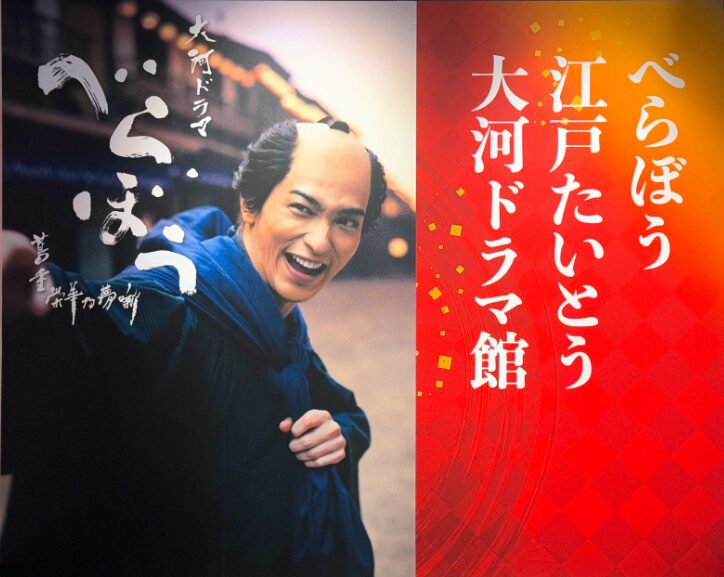

それでも巷の評判は高く、なんと台東区には大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~」

江戸たいとう 大河ドラマ館がオープンしました。

大河ドラマ館では登場人物の衣装や小道具の展示等、見どころが満載です。

蔦屋重三郎とは(つたじゅう)

「吉原細見」や「黄表紙本」の発行に携わる中で、エレキテルを復元した平賀源内をはじめ、多くの文化人と交流を深めました。喜多川歌麿ら、江戸文化を代表する作家たちを見出し、「江戸の出版王」として大成功を収めた人物です。

「江戸の出版王」コンテンツプロデューサーの原点とは

江戸時代の真っ只中、100万人を超える人口を抱え、世界屈指のメガシティへと成長していた「江戸」そんな時代に、べらぼうな男が書物というコンテンツの力で人々の心をつかみ、新しい文化を育てていきました。

今で言うなら、下町生まれのプロデューサー。

生まれは江戸郊外・吉原。庶民の家に育ち、幼くして両親と離別し、引手茶屋(吉原遊郭の案内役)の家に引き取られ育ちます。

決して恵まれた環境ではありませんでしたが、だからこそ血縁にとらわれない人とのつながりのなかで培われた繊細で多様な感性が、蔦重を支えたのでしょう。

貸本屋からのし上がり、江戸のシリコンバレーへ

最初は小さな貸本屋。その後、出版業へと進出します。

時の空気を読む抜群のセンスで、

「黄表紙本(今でいうイラストたっぷりのライトノベル)」を連発。

これが江戸で爆発的にヒットします。

そして33歳の若さで、日本橋通油町(現・中央区日本橋本町)に店舗を構えます。

ここは、当時の江戸のクリエイターたちが集う江戸のシリコンバレー。

まさに、時代の最先端でした。

重三郎が見いだしたのは、後に日本文化を代表することになる名だたる才能たちです。

喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、十返舎一九、曲亭馬琴……。

彼らの可能性を信じ、世に送り出していったのです。

あなたの発見した「べらぼう」な足跡を記録には

歴史名所・聖地巡礼マップくんがオススメ

時代の流れと弾圧の波、それでも筆で闘う

しかし、時代は移ろいます。文化を後押ししていた政治家・田沼意次が失脚し、松平定信による「寛政の改革」が始まると、自由な表現は“贅沢”として取り締まりの対象に。

蔦重が出版していた風刺や表現の自由を重んじた書物は、幕府から問題視され、財産の半分を没収される処罰を受けます。周囲には、江戸追放、果ては死に追いやられる人々も。

それでも彼は、筆の力を信じ続けました。

命が残りわずかとなったとき、彼は最後の仕掛けとして、

“写楽”という壮大なエンターテインメントをプロデュース。

謎多き浮世絵師・東洲斎写楽のデビューと共に、江戸のアートシーンに新たな衝撃を与えます。

神社仏閣・史跡アプリで「蔦重の足跡」を辿ってみよう

江戸の町を歩いていると、今も蔦屋重三郎ゆかりの地がいくつも存在します。アプリを手に歴史散歩しませんか。

📍 日本橋通油町周辺(中央区)

現在の日本橋本町あたり。ここが、蔦重が店舗を構えた現場です。

📍 吉原神社(台東区)

幼少期を過ごした吉原遊郭の地に立つ、地域の鎮守さま。蔦重が見たであろう風景に近い雰囲気が残ります。

📍 浅草寺〜本法寺(台東区)

蔦重が出版した「江戸名所図会」にも登場する名所。出版文化と信仰の融合を感じさせるスポットです。

コメント